【コーエン添田のワンサポナタイミン・ザ・幕】第3回 『月面探査記』と、全てが無に帰す危うさ

異説クラブメンバーズバッジが、のび太の胸から外れてしまう。きらびやかな月面都市が暗闇と無音に変わる。自由落下するのび太。思えば自由落下するのび太は映画ドラえもんの重要な構成要素であり続けている。

『のび太の恐竜2006』以降、映画ドラえもん「らしさ」について誰もが考えざるを得なくなった。誰もがそうなのである。

『恐竜2006』で提示されたのは、映像美や芝居の追求によって、1本の映画としての強度をこれまで以上に高めていくという方針だった。それはかつての愛すべき、ちょっと変わった映画シリーズとは異なるものだ。

『宇宙小戦争』『鉄人兵団』など、リメイク版が公開されているもののオリジナルを見返してみると、ドラマ映画のセオリーに則らない自由な描写や、シーンとシーンの間に存在する異様なタメなど、興味は尽きない。しかしそれを21世紀に入ってからも続けていくわけには行かなかった。ゆえに『ふしぎ風使い』あたりから時間あたりのドラマや映像の濃度を上げる試みが始まり、『恐竜2006』以降への橋渡しとなったのだった。

『恐竜2006』には手書きによる線の揺らぎが強調された作画や、ワンカットによる長回しのようなシーンなど、それまでの映画ドラえもんになかった実験的な演出が見られる。かつ、単なる実験に終わらず、映像作品としての奥行きやスケール感に寄与している。

続く『新魔界大冒険』では、オリジナルになかった設定や展開が追加され、非常に動的なドラマを持つ映画となった。そのボリュームはエンドロールにはみ出してくるほどだった。後に映画ドラえもんの土俵において、記号的な人間ドラマを詰め込んで「泣き」を誘発させるような作品群がいくつか生まれたが、その源流を本作に見出すこともできるだろう。

上記の二作を経て、完全新作である『緑の巨人伝』が発表された。『新魔界大冒険』の反省を生かしてか、特に前半は抑制が効いており、のび太たち+キー坊の過ごす日常が瑞々しく描かれている。

この『緑の巨人伝』では、『夢をかなえてドラえもん』が初めてオープニングを飾った。これ以降、長らくドラえもんに欠かせない存在となった一曲である。ザ・モンキーズ『デイ・ドリーム・ビリーバー』を思わせるイントロに導かれる、軽快なシャッフル・ビート。従来のドラえもんらしさと、ポップスとしての洗練が同居している。

『夢をかなえてドラえもん』は、はじめからそこにあったように鳴っていた。つまり、『ドラえもんのうた』と肩を並べるようなクラシックとして、当たり前のように登場した。尋常なことではない。それだけに、『緑の巨人伝』ではこの曲に至る道が周到に用意されている。裏山、昼寝、0点のテスト、雨宿り。『ドラえもん』を象徴するようなモチーフが自然に、静的に描かれる。タイトルが映し出され、静かなピアノ・インストが流れる。その残響を引き継いで、あたかもピアニストが続けて演奏したかのように『夢をかなえてドラえもん』が始まる。ここで映画ドラえもん史に一つの楔が打たれている。

上記のピアノ・インストを始め、映画ドラえもんを長らく彩っていたのが、沢田完による音楽である。彼は『恐竜2006』から『南極カチコチ大冒険』まで連続して音楽を手がけ、現在でもTVシリーズの音楽を担当している。牧歌的でコミカルなドラえもんらしさを表現する一方で、汎・映画音楽的な美しさを持った楽曲を数多く提供してきた。

続く『宝島』の音楽を手がけたのが服部隆之で、彼は現在まで映画ドラえもんの音楽を担当している。彼の映画ドラえもんに対するアプローチは沢田完とは異なるものだ。『恐竜2006』以降の映画ドラえもんが強く放っている、幻想的な雰囲気をより強調した音楽になっている。楽器一つ一つの粒立ちよりは、音と音が混ざり合うことで生まれる独自の響きを重視しており、ほとんどアンビエントのように聴こえる瞬間もある。

劇伴に服部隆之が起用され、かつ『夢をかなえてドラえもん』が流れた唯一の作品が『月面探査記』である。前作『宝島』にはオープニング曲が無かった。そして次作『新恐竜』以降ではオープニング曲無し、もしくはインストを使用、となっている。この辺りでTVシリーズのオープニング曲が星野源『ドラえもん』に変更となっている。ということは今後、『夢をかなえてドラえもん』が流れることはTV、映画ともに無いのかもしれない。

のび太の「ドラえも〜ん!」という叫びに導かれて『夢をかなえてドラえもん』が始まるという王道の流れ。曲中ではドラえもんの顔をした月に刺さるドラ焼き型宇宙船、月光の下でタヌキになるドラえもんなど、古今東西の月に纏わるフィクションが引っ張り出される。この作りもまた王道である。これが『夢をかなえてドラえもん』の使用された最後のオープニングであり、映画ドラえもん史的意義が生まれている。

この『月面探査記』では、珍しく舞台が秋に設定されている。ギラギラとした夏の日差しではなく、少し黄昏れた秋の日光に照らされた町が美しい。のび太が走り抜ける校門には落ち葉が舞っている。のび太がクラスで笑われたり、廊下に立たされる描写は『恐竜2006』以降、極端に減っていたが、ここで復活した。裏山には一面のススキがあり、そこでのび太は謎の転校生と出会う。

のび太たちと謎の転校生の学校生活が描かれる。映画ドラえもんの醍醐味の一つに、のび太たちの日常がじっくり見ることができるということがある。それが秋に、学校で繰り広げられることで本作独特の儚さが生まれている。本作には王道と独自性が無理なく同居している。

ひみつ道具を使ったレースやチェイスも、映画ドラえもんではお馴染みの光景だろう。本作では該当シーンで『ムーンチェイス』と題された曲が流れる。スピード感、緊迫感のあるインストである。本作はサウンドトラック・アルバムが配信されているので、単独の楽曲として聴くことができる。本サントラ盤には『月の裏側』『ススキと少年』など端的な日本語題の付けられた曲が多く、『ムーンチェイス』は少し異質な感じがする。推測だが、これは元々のタイトルが『オン・ザ・ラン』だったからではないだろうか。

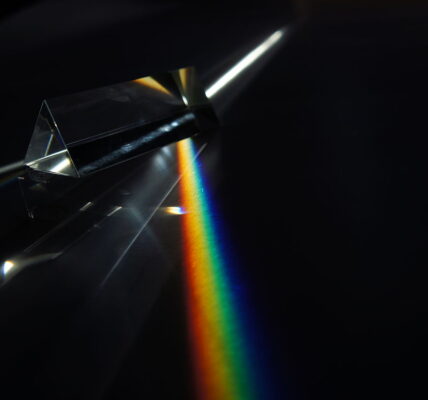

オン・ザ・ランという熟語はピンク・フロイド『狂気(原題:The Dark Side of the Moon)』の中の曲名に由来する。ポップスのフィールドで活動する音楽家が月というお題を受け取ったとき、このアルバムを意識しないことは難しいだろう。映画ドラえもんにおける服部隆之の表現は響きを重視した幻想的なもので、その意味では元々ピンク・フロイド的なムードを持っている。

そのことが「月」というキーワードによって前景化している。『ムーンチェイス』は『オン・ザ・ラン』であり、そして『月光の旅立ち』は『虚空のスキャット』である。この曲は、のび太たちが地球を離れて危険な旅に出ようとする直前に、各々が地球との別れを惜しんだり、旅立ちへの葛藤を抱えたりするシーンに使われている。セリフや効果音を使わず、映像と音楽だけで表現されるこのシーンは本作のハイライトだ。ここにはアルバム『狂気』において、キャッチーな歌モノに挟まれたインスト『虚空のスキャット』が表現していた「余韻」と「タメ」がある。

本作の動的な見せ場となる終盤の戦闘シーンでは、少年合唱による『夢をかなえてドラえもん』が流れる。このシーンがおそらく本楽曲の流れる最後となることを踏まえると、これも映画ドラえもん史における楔ということになる。

また、最後に平井大の楽曲『THE GIFT』が流れ、「聴こえるよ」「忘れないよ」と歌われることは、映画ドラえもん史にあって『月面探査記』が担っているモニュメンタルな役割を、期せずして強調する効果を生んでいる。

『THE GIFT』にはオーケストラによるインスト版があり、劇中では前述の『月光の旅立ち』に繋げられている。オリジナル、インスト版ともに指鳴らし、フィンガースナップが効果的に使われている。このフィンガースナップを始め、本楽曲の音作りはマイケル・ジャクソンの『Man in the Mirror』を踏襲している。ほとんど忠実に、と言っていい。これには意義があって、というのも『Man in the Mirror』はマイケル・ジャクソンが監督、主演した映画『ムーンウォーカー』の冒頭で歌われるのである。平井大は「月」というキーワードにそういう形で応えた。彼は『THE GIFT』を「次の世代に届けたい曲」と語っている。

『月面探査記』はモニュメンタルな映画である。初めて「月」を大々的に扱ったこと、そこに服部隆之の音楽が乗ったこと、それが『夢をかなえてドラえもん』と同居していること、そして『THE GIFT』という曲の存在。いずれも、この映画を構成する大きな要素である。少しでも制作や公開のタイミングがズレていたら、これら全てが揃うことはなかっただろう。自由落下するのび太が表現するように、全てが無に帰すことはなかったにしてもだ。